Comme Alice au Pays d'émerveille

extraordinairesfascinantsinattenduspersonnages

Personnages et héros humains

Il est fascinant de se pencher sur la manière dont les personnages sont créés par des auteurs et scénaristes. Pour ce qui me concerne, j’ai toujours pris autant de plaisir à analyser cela qu’à découvrir tout ce qu’étaient les effets spéciaux cinématographiques avant que l’informatique n’envahisse ce domaine. Ce dossier va me permettre d’aborder et vous présenter quelques points associés à des personnages qui m’ont marqué.

Pour simplifier cette approche complexe, je vais néanmoins me limiter à un panorama très resserré en me focalisant sur les humains. Ce qui signifie que je vais laisser de côté les animaux et tout ce qui tourne autour, que ce soit ceux liés à la thérianthropie, au chamanisme ou à l’anthropomorphisme. Idem pour les humanoïdes, les aliens et autres extraterrestres, IA, androïdes, etc. pour lesquels je ne donnerai que quelques exemples.

Non parce qu’ils sont inintéressants, loin de là, mais parce qu’il faudrait leur consacrer un papier spécifique – ce que je ferai peut-être un jour, lorsque mes romans y feront référence, ce qui ne saurait tarder – outre le fait qu’ils sont, de toute façon, souvent calqués sur des modèles humains (voir le chapitre des cas particuliers).

Évidemment, comme tous mes dossiers, ce qui suit est très parcellaire et biaisé par mon point de vue, n’étant ni spécialiste en narratologie ni un pro de ce sujet.

C’est ainsi que, pour ma part, j’aborde la notion de personnages au travers de cinq facettes seulement. Il y en a vraisemblablement plus, mais ces cinq-là m’ont toujours paru captivantes parce qu’un auteur-scénariste devient un « dieu » vis-à-vis, non seulement d’univers et de mondes [renvoi au dossier associé], mais aussi, et surtout, de créatures.

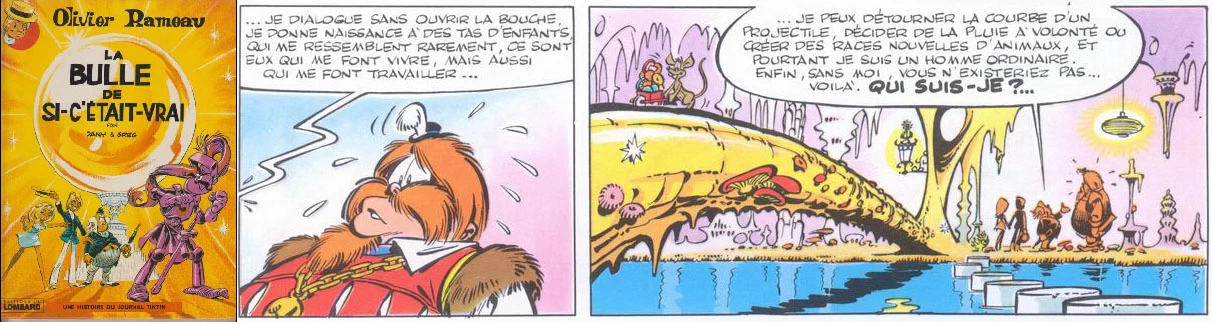

C’était d’ailleurs une énigme présentée au sein de la série BD gentillette, mais déjà sexy, d’Olivier Rameau par Greg et Dany. Dans la 2e BD, « La bulle de Si-c’était-vrai », les héros (Olivier Rameau, Colombe Tiredaile et Monsieur Pertinent) se retrouvent face à un ogre qui se la joue façon inversion du Sphinx : pour avoir le droit de passer, il faut lui poser une devinette (le Sphinx ayant, lui, interrogé Œdipe). S’il ne donne pas la bonne réponse, vous gagnez et pouvez accéder à ladite bulle. Sinon, il vous mange tout crûment. Gniak !

Donc, disais-je, cinq facettes me paraissent plus marquantes que les autres :

C’est là le premier élément clef de n’importe quel protagoniste : quel est son rôle dans la nouvelle, la BD, le roman, le film, la saga, la série, etc. ?

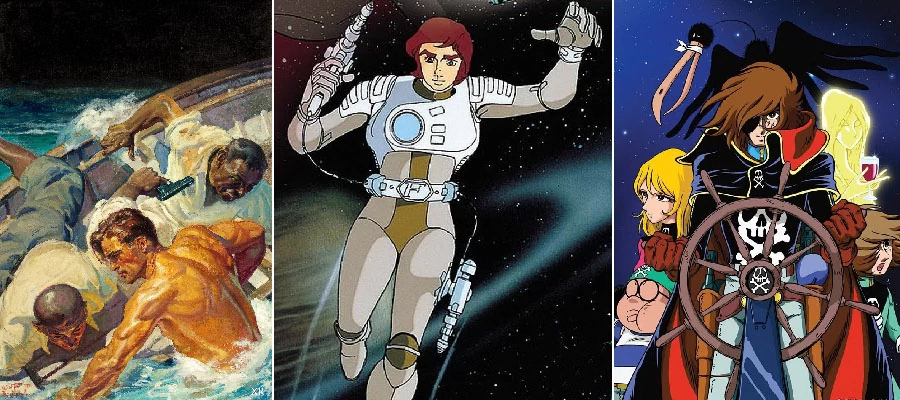

On pourrait se limiter à n’énoncer que 3 possibilités : être héroïne-héros [Doc Savage, Capitaine Flam, Albator, etc.], être personnage secondaire [un second rôle, second couteau, etc.], être un simple figurant. C’est généralement ce que l’on entend au cinéma ; les deux premiers étant l’objet de récompenses dans les prix du 7e art. Ce que je trouve très réducteur, bien que je l’aie noté lors d’échanges sur ce sujet.

Doc Savage : illustration de Walter Baumhoffer – Capitaine Flam – Albator

Pour ce qui me concerne, je classe mes personnages et ceux des romans ou BD que je lis, aussi bien que des films et séries que je visionne, en neuf catégories :

1.1 – Les personnages principaux

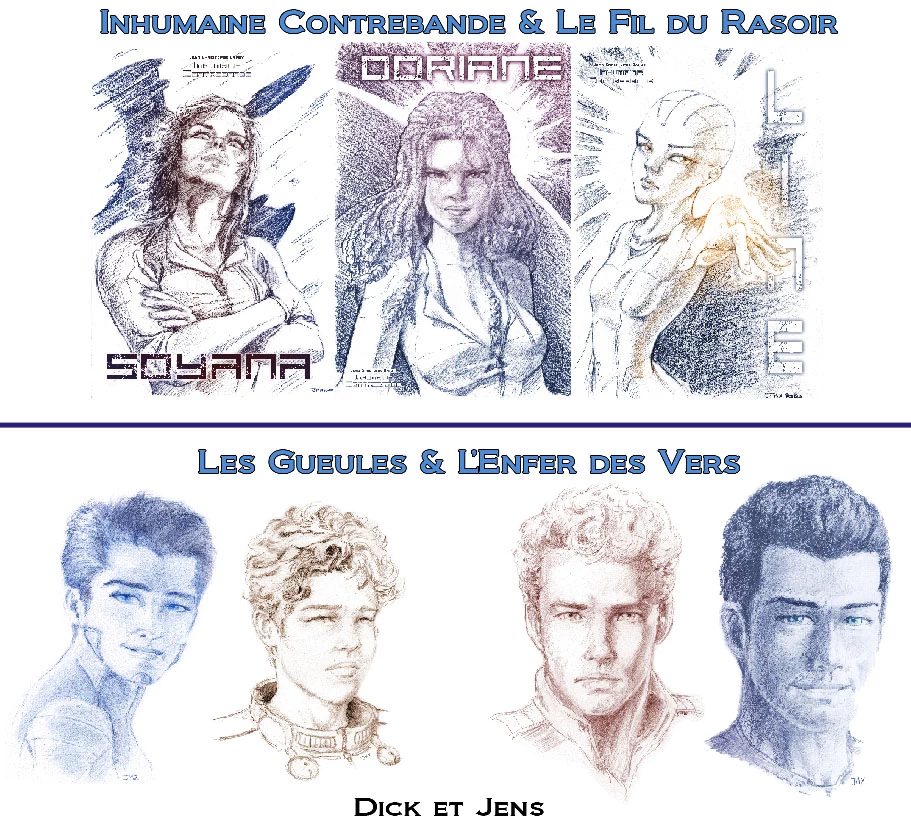

Le récit tourne d’eux et ils vont généralement mener cette aventure de bout en bout. Le fait que ces protagonistes soient plutôt gentils en fera des héros ou à l’inverse des méchants et salauds s’ils ne le sont pas. Avec toute la palette des nuances possibles entre les deux, si nous ne sommes pas dans un univers manichéen. Dans cette catégorie, je vais citer en vrac quelques héroïnes remarquables par leur capacité à survivre et leur forte personnalité : Ripley, dans les Aliens, Alice dans les Résident Evil, la pulp et sexy Barbarella des comics et du film éponyme, Gunnm (ou Alita au cinéma), Ellie Arroway de Contact, Rey et Leia de Star Wars, Sarah Connor des Terminator, Nyota Uhura de Star Trek, Leeloo du 5e élément [qui est parfois assimilée à un faire-valoir, ce en quoi je ne suis pas d’accord], la major Motoko Kusunagi de Ghost in the Shell, Emeraldas dans Galaxy Express 999, Jane Eyre du roman éponyme de Charlotte Brontë (ainsi que des multiples adaptations cinématographiques), Norah, Fanta et Khady Demba dans Trois femmes puissantes de Marie NDiaye, Defred de La Servante écarlate de Margaret Atwood (outre le film et la série homonyme), Essun dans La 5e saison de N.K. Jemisin, Honor Harrington dans la saga politico-militaire homonyme de David Weber, Naula dans Yggdrasil de Myriam Caillonneau, Althéa Vestrit dans le cycle Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb, Ki et Vandien dans la tétralogie de même nom de Megan Lindholm (autre nom de plume de Robin Hobb), Yoko Tsuno dans la série BD de Roger Leloup, Lina [727] dans le F.E.L.I.N.E d’Arnauld Pontier, etc. Je m’arrête ici, car la liste pourrait être beaucoup plus longue, mais je pourrais ajouter quelques-unes de mes héroïnes principales avec la Capitaine Li Soyana, la pilote Doriane Kádícamba et Line d’Inhumaine Contrebande, aussi bien qu’Anaïs Lys dans l’Enfer des Vers.

1.2 – L’héroïne-héros fil rouge

Plus rare, c’est un acteur dont la vie et les déboires servent la trame des péripéties, de fil conducteur dans une série sans qu’ils ne soient au centre de l’intrigue. C’est le cas de Messire Aymar dans Les Tours de Bois-Maury, de Hermann ; il est le héros que l’on suit, mais chaque BD narre une histoire différente avec de nouveaux personnages et événements dans lesquels Aymar arrive un peu par hasard. Ainsi le 1er épisode, titré Babette, est focalisé sur Germain et Babette, face au chevalier Geoffroy tué en tentant de violer la jeune femme ; s’y ajoute l’ami du défunt et fils du seigneur Eudes. Aymar de Maury n’apparaît et n’intervient qu’après la survenance du drame. Son but personnel, alors qu’il revient au pays, et de rejoindre son domaine, mais il faut attendre la fin de la série pour lever le voile sur les mystères qui entourent celui-ci : les Tours de Bois-Maury sont les plus belles et les plus hautes qui soient en terre chrétienne (sic).

1.3 – Les accompagnateurs, assistants et/ou faire-valoir.

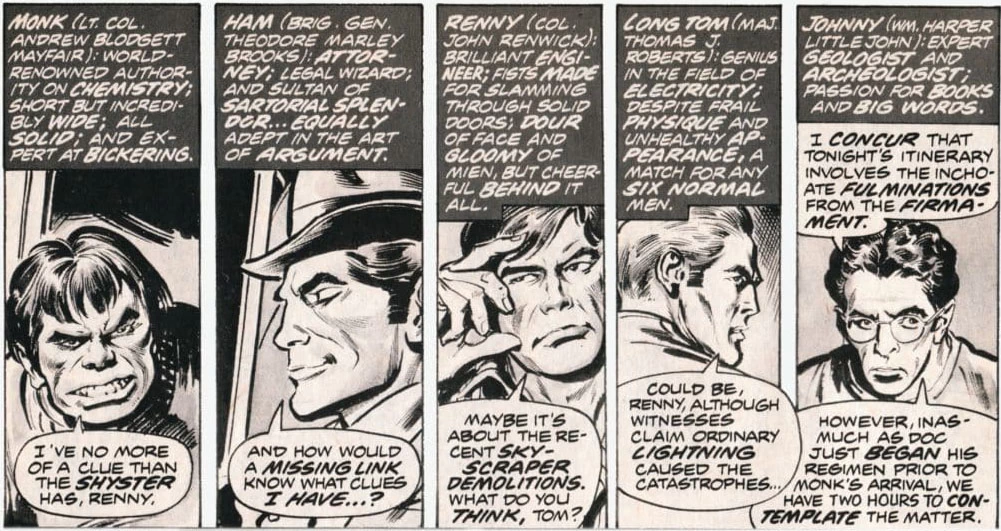

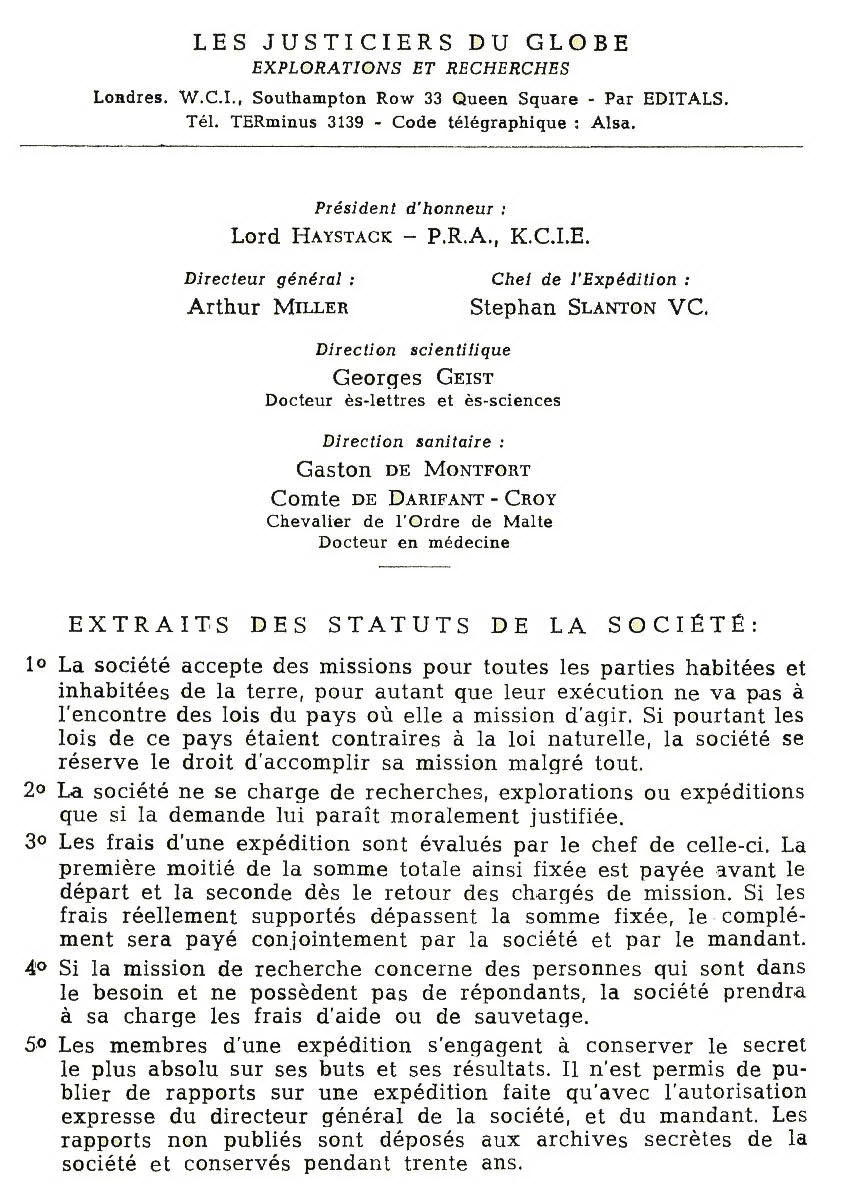

Ils font partie du duo ou du groupe clef de l’histoire, mais servent surtout à aider et mettre en avant les héros, même si leurs présences et leurs rôles sont souvent primordiaux. Ils sont parfois les narrateurs ou rapporteurs des événements, faits et gestes des personnages principaux. Mais dans une série ou une suite d’aventures, ils pourraient être momentanément absents sans que cela pose souci. Nous fourrerions facilement là-dedans de Docteur Watson pour Sherlock Holmes, Capitaine Hasting pour Hercule Poirot, Bill Ballantine pour Bob Morane, Jane et Boy pour Tarzan, Spock et le docteur Mc Coy dans Star Trek (ce dernier étant, de loin, mon préféré, et je lui fais un lourd clin d’œil dans la nouvelle Aliens, Vaisseau et Cie du recueil dickien éponyme ; je rajouterai Data auquel Gerulf fait référence en partie, mais comme il n’est pas humain…), Olivier, l’écuyer, pour son Maître Aymard dans les Tours de Bois-Maury, Djinn et Barney pour Bernard Prince de Hermann et Greg, Carabella pour Lord Valentin dans la série Majipoor de Silverberg, Booooy dans God of War, l’équipe de Doc Savage, celle des IMF, celle d’Agence tous risques (I love it when a plan comes together) ou celle des Justiciers du Globe d’Herbert Kranz, Hermione et Ron dans Harry Potter, Adso de Melk auprès de Guillaume de Baskerville dans le Nom de la Rose (le livre d’Umberto Ecco, comme le film de JJ Annaud), etc., etc.

Sherlock Holmes and John Watson - Sidney Paget Book Illustration 1958

Hercule Poirot et le Cne Hasting par Robyn C.

Djinn, Barney et Bernard Prince, par Hermann

Guillaume de Baskerville et Adso de Melk (Le nom de la Rose)

1.4 – Les personnages secondaires

Au contraire des précédents, ils sont moins présents, c’est-à-dire qu’on ne les a pas en quasi – permanence aux côtés (ou en face) des héroïnes/héros. Ils ont pourtant une place importante et jouent un rôle non négligeable, voire capital dans l’aventure. Que ce soit Mycroft Holmes ou l’inspecteur Lestrade. Que ce soit Clairembart, Tania Orloff, la nièce de Ming, etc. dans Bob Morane. M et Q dans les 007. La plupart des personnages de Babylon 5, puisque le « héros » est ici la station elle-même. Jérôme, le docteur Lamar, etc. dans Bienvenue à Gattaca. Quasiment tous ceux quelque peu importants qui gravitent autour de Paul Atréïdes dans Dune : son père Leto, sa mère Jessica, le mentat Thufir Hawat, Duncan Idaho, le docteur Yueh, le baron Harkonnen, Rabban, la plupart des Fremen, etc., etc. Tous les personnages de la série télé Games of Thrones sont d’ailleurs secondaires, l’histoire n’étant centrée sur aucun d’entre eux [ce qui est compréhensible au vu des morts innombrables], tout au plus certains (par exemple : Tyrion, Jon Snow, Sansa ou Arya Stark) font-ils figure de fil rouge étant parmi ceux visibles [et donc toujours vivants] du 1er épisode de la 1re saison à l’ultime épisode de la 8e et dernière saison.

Tanio Orloff et Mister Ming, par Cora

Maison Atréides (Dune de David Lynch 1984)

Personnages de GOT (Tyrion, Sansa, Arya, Jon, Cersei)

1.5 – Les miroirs et contraires

Ils sont à la fois les adversaires et les faire-valoir des héros, souvent à l’opposé de ces derniers s’il s’agit d’un univers relativement manichéen. Ils sont en fait des personnages secondaires particuliers. Antipathiques ou sympathiques, ils sont là occasionnellement et stimulent l’aventure ou/et les héros. Le célébrissime professeur Moriarty de Sherlock Holmes aussi bien que la belle Irène Adler, seule femme dont il tombe amoureux. Ming dit l’Ombre Jaune, Miss Ylang-Ylang (j’avoue avoir un faible pour elle, au point que la Commandante Xiãn des romans de Gerulf lui est un hommage et clin d’œil appuyé), Orgonetz, le Docteur Xhatan (pour qui j’ai aussi un faible, quoique pour des raisons très différentes de la dirigeante du Smog), etc. dans Bob Morane. Le Spectre dans 007 (le perso est là une organisation dont la « tête » change d’un film à l’autre). Missy dans docteur Who, personnage qui reste présente dans la saison 8 et dans les premiers épisodes de la 9, ainsi que nombre de Maîtres du temps. Khan Noonien Singh face à James T. Kirk, que ce soit dans la série originelle, le 2e long métrage (La colère de Khan) et dans la version alternative récente (Star Trek into Darkness). Voldemort ou Drago dans Harry Potter. L’homme à la cigarette dans X-Files, La Mangouste dans XIII, etc., etc.

L''homme à la cigarette de X-Files joué par William B. Davis

Miss Ylang-Ylang et Bob Morane, couverture de P. Joubert.

On notera d’ailleurs que ces personnages de type 4 (secondaires) et 5 (contraires) font parfois l’objet d’une série dérivée, les fameux spin-offs (d’où j’écarterai ceux reprenant les héros en mode gamin ou ado – l’un des très rares cas de réussite à ce niveau-là est, de mon point de vue très partial, celui du Petit Spirou à cause de son impertinence). Je citai XII ; quand Jean Van Hamme et William Vance ont cessé d’en être les maîtres d’œuvre, des spin-offs se sont fait jour (collection XIII Mystery) avec la Mangouste, Irina, etc. Idem pour Thorgal, qui a donné une suite intitulée les Mondes de Thorgal, pour présenter Kriss de Valnor et Louve avec leurs propres cycles. En film, le Roi Scorpion est né de la Momie 2. Bumblebee dérive de Transformers, US Marshals a pour origine le Fugitif, Buzz l’éclair de Toy’s Story, etc. La plupart des œuvres anciennes et mythologiques ont joué sur ce genre de choses : L’Illiade évoque la Guerre de Troie, l’Odyssée en est un prolongement centré sur Ulysse et son difficile retour chez lui. En SF, la mort de Franck Herbert a fait que son fils Brian a repris le flambeau et créé des spin-offs (que je n’ai guère appréciés, hélas, car à la tournure trop mercantile et sans assez de peps à mon goût ; alors que j’ai vraiment aimé le cycle original de Franck Herbert, jusqu’à la Maison des mères, plus rien au-delà) de l’univers de Dune : la maison des Atréïdes, la maison Arkonnen, la maison Corino, la guerre des machines, le Jihad bultirien, la bataille de Corrin, etc.

1.6 – Les personnages annexes

Ceux-là servent un moment de l’histoire, ne reviennent pas forcément, mais ne sont pas de simples figurants sans consistance, comme le seraient des passants au sein d’une rue. On ne connaîtra pas grand-chose d’eux. Ils sont plutôt du genre à apporter une information, une clef, quelque chose d’utile à l’aventure. Pour exemple, dans l’Arme Fatale 1, le petit groupe de gamins qui assiste à l’explosion de la maison de Dixie vers laquelle se dirigent Martin Riggs et Roger Murtaugh. Alfred, l’un des gosses ayant été témoins, va permettre d’apprendre que l’un des suspects porte un tatouage des forces spéciales identique à celui de Riggs. Les Mondes de Quirinus comporte plusieurs personnages annexes qui font quelques passages éclairs pour une action particulière, parce qu’ils sont impliqués dans un événement et qu’ils y ont joué un rôle, etc. Ainsi, citerai-je Juana et Solia, membres d’un commando d’attaque AĀ. On assiste à une de leurs interventions musclées, sans qu’elles réapparaissent par la suite.

Roger Murtaugh et Martin Riggs, joué respectivement par Danny Glover et Mel Gibson (L'arme fatale 1 à 3)

1.7 – Les personnages anecdotiques

Ils existent, n’ont aucun rôle important, mais on parle d’eux à un moment donné dans l’histoire. Ce sont les « passants ». C’est le cas de quelques protagonistes « fugaces » dans Les Mondes de Quirinus : Adriana et Andji qui décèdent lors d’une attaque, Cleveland un policier de la MMP, Marney un jeune Martien qui aide Thierry Lawrence qui est, lui, un acteur clef de la 4e partie, etc.

1.8 – Les figurants et anonymes

Ceux-là n’existent que visuellement, n’ont ni nom ni histoire, juste une présence. On les voit au cinéma, dans les BD, mais on ne les évoque guère dans les romans et nouvelles. Ce sont les zombies de Walking Dead ou de The Last Girl, les passants des rues de n’importe quel film, les clients d’un magasin, d’une banque, les joueurs de l’équipe de hockey sur glace au début de La Nuit au Musée 1, ceux de base-ball dans le long-métrage Daryl, les personnes qui assistent à la remise de prix que reçoit John Forbes Nash dans A beautiful Mind, etc. Ils meublent l’espace et rendent une scène visuellement véridique-crédible, mais ne présentent pas d’intérêts scénaristiques, ce qui fait qu’on les évoque rarement dans les écrits.

1.9 – Le narrateur

Il s’agit d’un particulier, car il n’a pas obligatoirement de rôle. De ce fait et de mon point de vue, il occupe plutôt une fonction qui peut se cumuler avec les éléments précédents. C’est le cas du narrateur présent dans le récit, principe dit homodiégétique. Ainsi dans les Sherlock Holmes, le Docteur Watson est à la fois l’historiographe et le complément du détective. Dans Le Tour d’écrou de Henry James, on dispose de trois raconteurs : le 1er est passif et ne sert qu’à poser un cadre, le 2d lit le contenu d’un journal, la 3e est actrice dudit journal qu’elle a écrit. Dans le premier tome de l’Assassin Royal et dans l’Île au Trésor, le héros explique qu’il va relater ses souvenirs. Dans le Scarabée de Richard Marsh, trois narrateurs se succèdent et sont des protagonistes clefs de la partie qu’ils présentent. François, dans le Grand Meaulnes d'Alain Fournier, ou Jean Rezeau « Brasse-Bouillon », dans Vipère au poing d'Hervé Bazin, évoquent leurs propres vécus. Chaque personnage important (Dick Hanson, Jens Glenis, Yessica Valdéombre et sa double Yessi, Colorado, etc.) du diptyque des Vers (Les Gueules et l’Enfer) est alternativement et acteur d’une tranche d’histoire. Tout ceci n’est un aspect lié au point de vue narratif, mais fait que ces personnes peuvent va cumuler des attributs (ce qui forme l’un des aspects de la diégèse, telle qu’abordée en narratologie, l’autre étant celui de l’univers interne d’une œuvre).

1.10 – Autre...

On pourrait me dire que j’omets un autre « type » de rôle, puisqu’on me l’a évoqué il y a peu encore. Certes, pourquoi pas ! Si ce n’est que cela ne conviendrait pas, car il est à cantonner au cinéma et à une technique visuelle : celle de la « motion capture » ou capture de mouvements. Cela ne change rien, d’abord parce qu’elle est généralement utilisée pour des non humains, par exemple, les grands simiens dans la récente série de la Planète des Singes (les Origines, l’Affrontement, Suprématie), Gollum dans Le seigneur des Anneaux, King Kong, des Aliens dans Star Wars, etc. ou dans des animations telles que Le Pôle Express, Monster House, Pourquoi j’ai pas mangé mon père, etc.

Ensuite, parce qu’il ne s’agit que d’une technique optique, pas d’une nouveauté dans l’attribution et la place d’un rôle dans l’histoire.

Ceci dit et, en conclusion de ce premier point, il est édifiant, en reprenant film, livre ou BD dans un esprit « plus critique » de se pencher sur cette différenciation et d’essayer de définir à quelque catégorie tel ou tel personnage appartient. Si cela paraît a priori évident, il y a de quoi s’interroger, en se demandant alors ce qu’il en est. Amusez-vous à le faire, non pas pour coller une étiquette [ce qui serait sans intérêt], mais pour porter un autre regard sur ledit personnage quant à mille détails qui le/la caractérisent. Cela change souvent la vision que l’on en avait. Ceci sera d’ailleurs valable pour la suite et permet quelques approches instructives, surtout si, comme moi, vous vous passionnez pour effets spéciaux cinématographiques, pour la construction scénaristique d’un roman ou d’une BD, et avez donc déjà la curiosité de creuser « la chose ».

Alors que le concept de rôle peut s’appliquer à n’importe quel support narratif, la partie « identitaire » et « reconnaissance physique », elle, est très différente selon qu’il s’agit d’une forme visuelle (cinéma, BD, dessin animé [DA], anime, manga, comics…) ou écrite (roman, nouvelle, poésie, théâtre [qui est à traiter de manière particulière puisqu’il est l’objet de représentations]).

En effet, dans le premier cas, nous disposons des éléments nécessaires et suffisants (pour la plupart d’entre nous) permettant d’identifier un personnage, que ce soit graphiquement ou par l’intermédiaire d’un acteur.

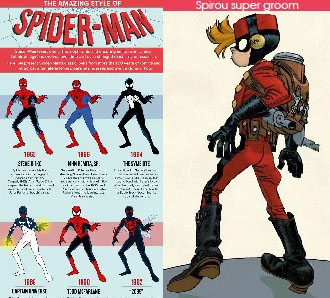

Dans le cas d’une BD, d’un DA, d’un anime, etc., ceci sera facilité par la capacité du dessinateur à nous offrir un physique et des traits précis, allant parfois jusqu’à une tenue spécifique lorsque le dessin évolue (par exemple, lors de remplacement du dessinateur). Quel que soit celui-ci, Steve Dikto, John Romita (Senior et Junior), Mike Zeck, Humberto Ramos, Olivier Coipel ou Sara Pichelli (il y en a d’autres), SpiderMan se reconnaît toujours avec son costume, même s’il a changé au fil des décennies et des coups de crayon. Spirou a physiquement évolué entre Rob-Vel, Jijé, Franquin, Fournier, Tome, Chivard et autres. Pour autant, sa tenue rouge, ses cheveux roux, un Fantasio à pipe, l’écureuil Spip, etc. restent des identificateurs suffisants, y compris lorsqu’il se retrouve en « super-groom » ou en « petit Spirou ».

Pour les curieux, voici quelques liens quand à l'évolution de ces personnages au fil des années et des dessinateurs :

https://universcomics.blogspot.com/2017/08/spider-man-le-top-ten-des-dessinateurs.html

https://www.funidelia.fr/blog/deguisements-super-heros/evolution-du-costume-de-spiderman/

https://hallowyatt.medium.com/the-evolution-of-spider-man-5942a7e4d979

https://www.caminteresse.fr/culture/pourquoi-spirou-est-il-habille-en-groom-1194582/

Certains accessoires visuels font partie intégrante du personnage et facilitent son identification, au-delà du visage et du corps. Exemple : le Capitaine Haddock ou Corto Maltese avec leurs habillements & casquettes de marin, Lucky Luke et sa tenue surannée de cow-boy, Titeuf et sa longue mèche sur son crâne chauve, Ric Hochet et son éternelle veste pied-de-coq, etc.

Au cinéma, c’est habituellement le visage et donc l’actrice/acteur qui permettent l’identification. Ce qui amène à des points de vue parfois biaisés, car certains se souviennent plus de l’interprète que du rôle tenu. J’ai fréquemment eu des remarques où quelqu’un me parlait d’un personnage, non par son nom, mais par celui de l’actrice ou acteur associé. Ainsi, lors d’un échange sur Le trou noir, film assez classique de 1979 par Gary Nelson, deux copains évoquaient-ils d’Anthony Perkins, mais ne savaient plus qu’il était le docteur Alex Durant. Idem pour Ernest Borgnine jouant Harry Booth.

Le trou noir avec de gauche à droite Anthony Perkins, Joseph Bottoms, Ernest Borgnine et Yvette Mimieux.

J’ai aussi connu le cas inverse avec Sinok Fratelli dans les Goonies, assez peu se rappellent qu’il était joué par feu John Matuszak, dit The Tooz ; il faut dire qu’il était tellement grimé qu’il en était méconnaissable.

À l’écrit, tout ceci est impossible et hors de propos. Il serait pénible autant qu’irréaliste de détailler physique ou tenue chaque fois qu’un perso est évoqué ou cité.

Seule solution : le décrire suffisamment pour que les lecteurs puissent imaginer son visage et son corps, et lui attribuer un nom qui l’identifie de manière unique dans l’histoire et sera utilisé jusqu’à devenir sa référence.

Il s’agit ici d’une facette clef d’identification : les traits de caractère/tempérament et la personnalité.

L’auteur a ciselé quelques éléments marquants qui vont le définir clairement : volonté ou inconstance, pugnacité ou laisser-aller, capacité de réagir ou de survie, résilience, veulerie, sournoiserie, opportunisme, compassion et humanisme, sadisme, mépris des autres ou de la vie, etc.

Ce qui importe ici est qu’un trait dominant le représente, même si son caractère se révèle complexe au fur et à mesure que l’histoire évolue. Cela peut être associé à un vocabulaire et une élocution spécifiques, une attitude, un comportement particulier et suffisant pour le reconnaître.

Ainsi Gilbert Gosseyn, dans « Le monde des Ā », parle-t-il peu et en phrases courtes (ce qui est assez fréquent chez Van Vogt) de manière assurée, alors même qu’au début du roman son identité est mise en doute par un commerçant de la petite ville dont il se dit originaire. Kei Arcadia s’exprime avec des tournures plutôt châtiées, car elle fait partie de la noblesse de Calypsiao, son monde natal, bien qu’elle apparaisse dans ses premiers pas comme hésitante et passive ; on en d’ailleurs parfois énervé, à moins que l’on ait pitié d’elle pour cela. Le professeur Lidenbrock, dans Voyage au centre de la Terre de Jules Verne, parle, lui, avec force exclamations, de façon impatiente et décidée, faisant montre d’une grande énergie et d’une certaine capacité à entraîner les autres. Joe Chip dans Ubik de P.K. Dick fait sans cesse face à de bêtes problèmes personnels, tels que la perte de ses droits au crédit, le refus d’ouverture de sa porte d’entrée qu’il ne peut payer (une référence à cela se trouve dans la nouvelle Votre Sainteté), etc.

Ubik, fan art par Jeidkion

Dans Malevil, Robert Merle décrit le personnage accessoire du notaire, comme un homme usé avec seulement quelques mots :

« Me Gaillac fils entre. Brun, long, jaunâtre et déjà grisonnant. Il m’accueille avec une courtoisie un peu fatiguée. Puis, me tournant le dos, il ouvre un de ses petits tiroirs, y prend un dossier et, dans le dossier, une lettre cachetée de cire qu’avant de me donner il palpe en son centre d’un geste las et furtif, comme s’il s’étonnait de sa minceur. »

Dans le film éponyme – mais divergent – de Christian de Chalonge (1981), Momo, le fils simplet de la Menou (18 ans dans le livre, 30 ans dans le film, puisque joué par Jacques Villeret qui avait cet âge à ce moment-là), est caractérisé par sa manière de parler et de marcher. À l’époque, une phrase qu’il prononce était devenue mème. Alors qu’il attrape une minuscule souris des champs survivante de cette apocalypse, il lance un : « Ah, t’attendais pas, toi. »

Du même Robert Merle, dans La Mort est mon métier, le personnage du Père n’est d’abord décrit qu’au travers des évocations de Rudolf Lang, alors adolescent de 13 ans. Sans rien connaître de son visage, c’est son caractère et la peur [la terreur] qu’il inspire qui sont mis en avant et permettent de se l’imaginer dès les premières pages, avant que Rudolf ne se présente devant lui.

Tous les personnages de groupe sont présentés avec un trait [presque caricatural] qui les caractérise aisément. J’ai souvenir de mes premières lectures de quelques Doc Savage qui est entouré d’une équipe particulière. Non seulement les noms de ses membres, mais leurs activités aussi bien que leurs objets ou animaux de référence les identifiaient au même titre que leur manière de s’exprimer. Ainsi l’avocat et brigadier général Theodore Marley « Ham » Brooks possède-t-il un chimpanzé baptisé Chemistry ainsi qu’une canne à pommeau qui cache une épée redoutable ; ainsi le chimiste et lieutenant-colonel Andrew Blodgett « Monk » Mayfair au corps de « gorille », a-t-il un porcelet nommé Habeas Corpus. Et ces deux-là sont toujours à se chamailler.

La Main, une équipe futuriste, mise en scène par Olivier Deparis dans Main mise sur Jacobar, dont les membres n’ont pas été sans m’évoquer Les justiciers du globe (voir ci-après), possède des personnages hauts en couleur, tels que Laureen Wrrrecht et Tom Fullman, par exemple.

Dans la société « Les Justiciers du Globe » de Herbert Kranz (avec 2 titres ci-dessus), chaque acteur est désigné par un surnom et des traits assez caricaturaux. La Sardine est un Français qui refuse d’apprendre une autre langue que la sienne. Mannequin est un Allemand, rondelet et au visage lunaire. Plumpudding est un Irlandais athlétique, mais à la tête de gamin, maniéré d’allure, mais parlant comme un docker. Il y a aussi le Chef, le Comte et Gégé Georges Geist qui ont chacun un caractère que vous pouvez aisément deviner.

« Aile rouge contre étoile Bételgeuse » est un court roman SF de Xavier Snoeck (qui a écrit 4 romans SF chez Fleuve Noir sous le pseudonyme de Phil Laramie) paru sous forme de feuilleton en 1966, dans les Spirou 1496 à 1524 et illustré par René Follet. Aile Rouge est un groupe international de jeunes gens dirigé par « Le Grand Patron ». Disposant de riches moyens, d’une organisation digne des services d’espionnage (certains de ses membres proviennent d’ailleurs des armées secrètes de la résistance), Aile Rouge est décrite dans plusieurs histoires (liste ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_Snoeck), mais celle-ci est la seule qui relève de la SF avec des aliens parfaitement humanoïdes. Si ce n’est que pour ceux-ci, il n’y a nul petit doigt à la façon des Envahisseurs ; l’identification est plus amusante, mais moins facile, puisqu’ils ne ressentent aucune douleur quand on appuie énergiquement sur le nerf cubital (celui à l’extérieur du coude, si vous ne connaissiez pas). Les divers personnages sont tous caractérisés par le fait qu’ils s’appellent uniquement par leurs prénoms [sauf le Grand Patron, forcément], possèdent des capacités d’espion-agent-secret de terrain, un fort esprit d’équipe et d’entraide, des airs de troupes scoutes, de komsomol ou de pionniers (les jeunesses communistes dans tous les pays de ce régime, alors que le komsomol était propre à l’ex-URSS), ces deux dernières références étant logiques avec un tel nom d’organisation. Ici, ce ne sont pas les individus les plus importants – même s’ils sont parfaitement identifiés et identifiables dont Jean qui est d’une certaine manière l’acteur clef de cette histoire SF – mais bien Aile rouge elle-même.

Je commencerai par les personnages qui ne connaissent, justement, pas leur propre passé lorsque tout démarre : les amnésiques. Le « truc » est ultra classique, rebattu à souhait, néanmoins intéressant en termes d’énigme et de thriller s’il est bien mené. Il se base généralement sur un schéma assez simple : accident, perte de mémoire et une histoire – en principe dramatique – à reconstruire, bref une quête qui se lance.

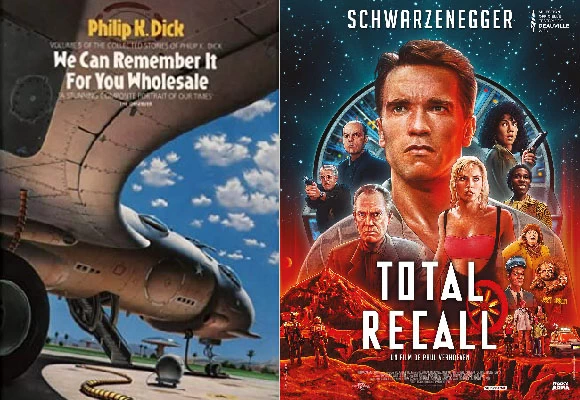

Le premier texte qui m’avait marqué dans ce sens est Le Monde des Ā d’A.E. Van Vogt, dans lequel Gilbert Gosseyn réalise que son passé n’est que virtuel et va donc devoir rechercher son identité et la raison de sa volonté de participer au jeu de la Machine. Le second fut celui de la nouvelle We can remember it for you wholesale (Souvenirs à vendre) de P. K. Dick qui a donné les films Total Recall puis Total Recall : Mémoires programmées. Douglas Quail ne comprend pas tout ce qui lui arrive et découvre peu à peu que ses souvenirs ne sont pas les bons ; il lui faudra du temps pour apprendre qu’il a déjà rencontré des extraterrestres lorsqu’il était enfant (une histoire très différente évidemment au cinéma).

Le troisième fut le thriller de Robert Ludlum, la Mémoire dans la peau, dans lequel Jason Bourne part à la recherche de son identité et découvre peu à peu ses talents cachés d’agent de terrain alors qu’il est poursuivi par le terroriste Carlos, dit le Chacal (le livre date de 1980 quand ce dernier était encore recherché). Deux adaptations ont été tirées de ce roman : un téléfilm avec Richard Chamberlain en 1988 et la triologie avec Matt Damon en 2002 (sans Carlos cette fois-ci, modernisation oblige). Il y en a des dizaines d'autres, tel que Marune: Alastor 933 au sein du cycle d'Alastor, de Jack Vance dont on m'a reparlé suite à la mise en ligne de ce dossier (merci Claude Z.), mais je ne vais pas aller plus loin dans les anciens textes, tellement j'en aurai à indiquer ici.

Parmi les plus récents, se trouve l’excellente BD XIII (qui reprend ce thème de la Mémoire dans la peau, en l’étirant et l’amplifiant) ainsi que l’intéressant roman Avant d’aller dormir de S. J. Watson, porté à l’écran en 2014 par Rowan Joffé : une personne se réveille chaque matin en ayant tout oublié de son accident et de ce qui a suivi. Pour se « sauver » et se « retrouver », elle va écrire chaque soir, avant de se coucher, ses souvenirs… Une sorte d’Un jour sans fin qui n’a rien de la comédie cultissime, car on y repart chaque fois à zéro ou presque.

L’histoire est tirée d’un fait divers : H.M., suite à une opération, s’est réveillé chaque matin et jusqu’à ses 82 ans en croyant qu’il avait 26 ans et qu’il allait subir ladite opération. Le thème de l’oubli quotidien et de l’amnésie antérograde se retrouve dans des films comme Memento (de Christopher Nolan en 2000) ou Amour et Amnésie (2004).

Sur le plan des personnages, l’idée est à la fois intéressante et casse-gueule. J’ai tendance à effacer de ma mémoire les récits qui ne m’ont pas plu, mais je sais que, parmi celles-ci, certains amnésiques étaient aussi soporifiques qu’un Derrick, au contraire de ceux que j’ai cités.

Pour qui le sujet de l’amnésie, et donc de la quête d’identité, pose questionnement, je place ici quelques titres d’ouvrages. Sinon, il vous suffira de passer directement au point suivant.

Romans abordant l’amnésie comme thème-clef.

La liste est volontairement très réduite, mais vous donnera quelques éléments utiles si vous souhaitez découvrir ce thème ultra-classique, mais que tout le monde n’a pas forcément eu l’occasion de lire. Je commence par quelques policiers :

♦ Un étranger dans le miroir d’Anne Perry,

♦ Mr Brown d’Agatha Christie (dans lequel Jane Finn, une amnésique, a eu en main des documents secrets),

♦ Surgie de nulle part de Giles Blunt,

♦ Mémoire morte de Donald E. Westlake.

Avant de conclure par des titres de SFFF :

♦ Le 3e tome de La transe du crystal d’Anne McCaffrey,

♦ La fameuse Cité des Robots d’Isaac Asimov avec un Derec amnésique,

♦ La clause du salaire de K. Dick (qui a donné le film Paycheck, pas très réussi à mon goût, mais qui existe),

♦ Le classique Château de Lord Valentin de Robert Silverberg,

♦ L’homme à rebours de Philippe Curval,

♦ Danger : mémoire de P-J. Hérault,

♦ etc.

Je ne citerai qu’une BD avec une telle approche, histoire de ne pas faire une liste sans fin tant le thème a été utilisé et ressassé, avec autant de bonheur que de fadeur, celle de Spirou, avec d’une part les Petits Formats où Fantasio et d’autres personnes sont rendus amnésiques, et d’autre part Panade à Champignac où Zorglub est amnésique et redevenu bébé (suite de Z comme Zorglub).

Un aparté pour parler de « l’Enfant tombé des étoiles » de Robert Heinlein. Il ne s’agit pas d’amnésie à proprement parler, mais d’ignorance et Lummox, l’être concerné, est une extraterrestre à huit pattes qui est considérée comme un animal de compagnie – salement encombrante vu la taille de dinosaure qu’elle acquiert en grandissant et le fait qu’elle casse pas mal de choses de ce fait.

Personnellement, je n’ai rien écrit qui relève de l’amnésie. Cela viendra peut-être un jour, mais ce n’est pas dans les tuyaux.

Les meilleurs exemples que je puisse donner de personnages au vécu connu et détaillé restent, pour moi [ce qui donc très partial], lié à des romans à la trame de fond historique.

D’abord, au cœur de Fortune de France de Robert Merle [désolé, mais, comme PK Dick, j’ai presque tout lu de lui], celle de Pierre de Siorac, jeune noble huguenot dont on suit la vie depuis ses premiers souvenirs tout enfant, puis celle de son fils Pierre-Emmanuel. Chacun d’eux raconte, au travers de ses mésaventures, l’évolution de la société et des mœurs, ainsi que les événements historiques auxquels ils assistent.

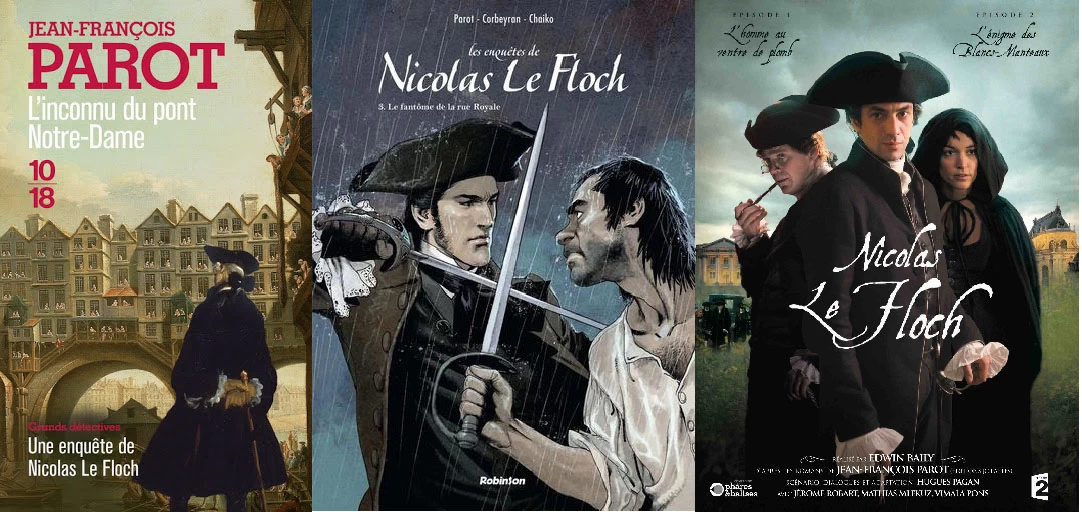

La seconde est la saga policière de l’ancien ambassadeur Jean-François Parot : Les Enquêtes de Nicolas Le Floch, durant lesquelles on suit Nicolas le Floch dès son arrivée à Paris depuis sa Bretagne natale ; une série télé et une BD sont venues compléter ces textes. On apprend petit à petit tout de ses origines, de son éducation à Guérande, de ses études, etc. jusqu’à sa montée en grade au sein du Châtelet où il se retrouve commissaire, usant de méthodes parfois étonnantes dont des autopsies pratiquées par Charles-Henri Sanson, réel bourreau de Paris, avec qui il se lie. Son caractère, ses connaissances, sa culture, ses amis et relations étant présentés de manière récurrente d’un roman à l’autre, le héros devient de plus en plus solide et étoffé, ce qui ajoute au réalisme de certaines références, événements et personnages célèbres (tels, par exemple, que Monsieur de Sartine qui est son chef les premiers temps ou Sanson que je citai plus haut).

La qualité narrative de ces êtres de fiction fait qu’il leur est consacré une page Wikipédia avec le détail de leurs existences imaginaires, comme de nombreux personnages historiques.

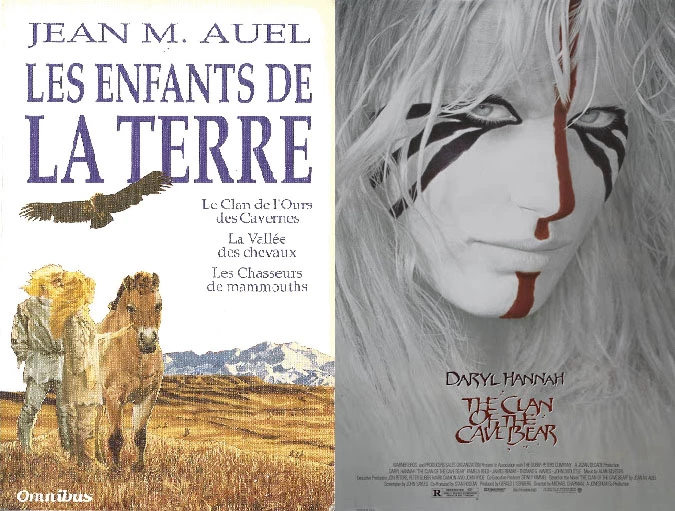

Côté féminin, la plus marquante de mon panthéon reste Ayla, femme Cro-Magnon créée avec une extraordinaire précision et un réalisme saisissant par la romancière Jean M. Auel dans sa saga Les enfants de la Terre. Outre l’intensité de sa vie et de sa survie, d’abord orpheline de 5 ans grièvement blessée, puis avec le Clan, un groupe néandertalien. Je sais qu’un film du premier tome : le clan de l’Ours des Cavernes a été tournée par Michael Chapman, sorti en 1986 sous le titre le Clan de la caverne des ours, mais je n’ai pas eu l’occasion de le visionner. Les suites sont toutes aussi excellentes et restent un plaisir incomparable de lecture, tant par ce qui est présenté de la préhistoire que par la personnalité très complexe et profondément humaine d’Ayla.

En Fantasy, je ne citerai que quelques exemples de protagonistes qui se construisent et se bonifient tout au long d’un cycle, mais vous avez sans nul doute de quoi en rajouter de manière conséquente. D’abord celui de Fitz Chevalerie Loinvoyant dans l’Assassin Royal de Robin Hobb, (Comment ça ? C'est la 3e fois que je la cite ? Vous êtes sûr ?) dont on suit la vie et les périples depuis ses six ans lorsqu’il est déposé/abandonné seul devant l’entrée du château de Castelcerf jusqu’à sa mort.

Druss, l’un des virils héros d’une série de romans de David Gemmel [qui ne sont pas parus dans l’ordre chronologique de sa vie], et sa hache Snaga la maudite ; chaque récit permet d’en savoir à chaque fois un peu plus sur le personnage, son caractère entier, son passé, etc. [bien qu’on découvre de légers écarts çà et là]. Il a écrit aussi deux cycles, s’appuyant sur des éléments historiques ou de légendes établies : le Lion de Macédoine, avec le général Parmanéon, dont on ne connaît que fort peu de détails de l’existence. Ou encore Troy avec Hélicon, Prince imaginaire du pays réel de Dardanie.

Fan art (à droite) de Arne Wilkens

En SF, mon préféré demeure le cycle de Miles Naismith Vorkosigan [c’est encore partial évidemment, mais 3 des 21 romans ont été primés, ce qui n’est pas rien] de Loïs McMaster Bujold. Ce nabot difforme, aux os de verre, va évoluer dans un monde relativement isolé du reste de l’humanité : celui de l’empire barrayan. On le voit vivre, souffrir, se battre, survivre et devenir de plus en plus important de ce monde, malgré tous ses handicaps. Particularité, nous le découvrons avant même qu’il ne soit conçu, donc d’abord au travers de ses parents et de leur étrange amour [il faut dire qu’à la base, ils sont quelque peu ennemis] et la naissance douloureuse dans un incubateur après un attentat au gaz responsable de son état.

Dans les séries policières, il y a bien sûr des personnages récurrents dont l’histoire, le caractère, la vie autant que leurs époques s’étoffent au fil des parutions. Je citerai en vrac : le commissaire Sveisson de l’Islandais Arnaldur Indridason, l’inspecteur Knut Feld de la Norvégienne Monica Kristensen, Galeran de Lesneven de Viviane Moore, Fidelma de Cashel de Peter Tremayne, Barthélemy et Ysabellis de Laetitia Bourgeois, Gordien de Steven Saylor, Guilhem d’Ussel de Jean d’Aillon, etc., etc.

La liste serait presque interminable.

Dans les westerns, mes premiers exemples comporteront les Dylan Stark du prolifique Pierre Pelot (série que je possède dans la collection Pocket Marabout et que Bragelonne a, depuis, rééditée), les très classiques Blueberry, Durango, Buddy Longway ou Comanche, la BD de Hermann et Greg, ou encore la série Teddy Ted et son taciturne ami l’Apache, de Forton et Lécureux (BD initiée par Kamb et Roy cad Francisco Hidalgo). Pour la petite histoire, Teddy Ted revit actuellement grâce à une collaboration en Gerald Forton (hélas décédé depuis) et Philippe Cottarel aux éditions Hibou, avec le titre 1899, Deadstone.

Hors de tout cycle, l’une des difficultés d’un roman [et plus encore d’une novella ou d’une nouvelle] est de rendre un héros-héroïne vivant assez rapidement, puis de le façonner avec le récit. On s’aperçoit au fil de ses lectures qu’un texte, pour être attrayant, doit posséder, à minima, trois bons ingrédients : une narration et un style agréables, une histoire intéressante, construite et suffisamment prenante, ainsi que des personnages crédibles et complets, d’une part, auxquels on peut s’attacher, voire s’identifier, d’autre part.

Cette attirance pour les protagonistes d’un récit existe d’abord au travers de ce que j’indiquai (rôle, identité, personnalité…). Ensuite grâce à des évocations plus ou moins détaillées sur leur passé et vécu, leurs références culturelles ou d’éducation, etc. Ces derniers points ne sont pas indispensables, mais apportent souvent des justifications à leurs attitudes et leurs réactions, aussi bien qu’ils renforcent les liens lecteur-personnages.

Le cas de Jim Hawkins dans L’île au Trésor de Stevenson, bien que fréquent, est notable par certaines absences à ce sujet : si on connaît une partie de l’histoire de Jim, on ignore d’une part son âge, d’autre part on ne sait presque rien de ses parents, hormis qu’ils s’occupent de l’auberge de l’Amiral Benbow (amiral ayant réellement existé accessoirement).

Légèrement à l’opposé, dans l’Ancre de Miséricorde de Pierre Mac Orlan, Yves-Marie Morgat, dit P’tit Morgat, est présenté au fur et à mesure du roman et des détails apparaissent décrivant ses relations avec son père, ce qui contribue à étoffer son personnage. Les deux téléfilms associés rendent parfaitement bien cette découverte, celui de 1959 réalisé par Jean Claude Youri avec l'aide de Pierre Mac Orlan lui-même (film disponible auprès de l’INA) et celui de Bernard d’Abrigeon en 1977 (mon préféré qui, hélas, n’est disponible nulle part) avec antre autre Paul Le Person (le père) et Pascal Sellier (P’tit Morgat).

Paul Le Person, Myriam Boyer et Pascal Sellier, dans le téléfilm de 1977.

Dans le Tour d’écrou de Henry James, la particularité des personnages est, comme je l’indiquai en introduction, que l’on dispose d’une triple narration : celui qui débute le récit écoute Douglas évoquer le journal d’une gouvernante qui y a transcrit d’étranges événements survenus quand elle s’occupait de deux jeunes orphelins. Le premier rapporteur n’est là que pour présenter la situation et n’a aucun intérêt, on ne saura d’ailleurs rien de lui. Le second, Douglas n’est que le lecteur dudit journal et la gouvernante dont on va découvrir l’histoire n’est finalement que le faire-valoir des enfants, Flora et Miles, et de leur mystérieuse relation avec deux fantômes. Ce point est important, car, comme l’âge de Jim, on ignore tout du nom de cette gouvernante. Il faut attendre que ceux dont elle s’occupe apparaissent dans le récit pour apprendre, petit à petit, ce qu’ils sont, ce qui leur est arrivé, etc., et comprendre que ce sont eux les personnages centraux du roman. Cet aspect n’est pas conservé dans l’excellent film Les innocents de Jack Clayton, sorti au début des années 60, qui retranscrit très bien l’ambiance, mais où la gouvernante s’appelle Miss Giddens [l’absence de patronyme aurait, en effet, rendu très difficiles les dialogues dans lesquels on s’adresse à elle]. Les Autres, film-variation avec Nicole Kidman et réalisé par Alejandro Amenábar, est intéressant par ses personnages, tant par la mère très stricte religieusement parlant que par les deux enfants qui sont photophobes et ne peuvent supporter la lumière du jour.

Couverture de la BD « le Tour d’écrou » et scène du film « Les Innocents ».

Dans le cycle des Inhibiteurs d’Alastair Reynolds, une série de romans que j’apprécie énormément dans le genre Hard-SF, John Brannigan est un protagoniste clef du 1er tome (L’espace de la Révélation). Son histoire est découverte peu à peu et permet de comprendre sa personnalité assez controversée et complexe puisqu’il a fusionné avec son globe-lumen à cause de la pourriture fondante, mais il va tout faire pour protéger ses passagers et les réfugiés du système de Yellowstone. Cet être hybride est « détruit » peu après ces sauvetages.

Juan « Johnny » T. Rico, dans Étoiles, garde-à-vous ! de Robert A. Heinlein, est le fils d’une riche famille terrienne, devenu membre de l’infanterie mobile, malgré le rejet de ses parents. Ce seront là les seuls vrais éléments d’informations que l’on aura sur lui, puisque tout débute alors qu’il est déjà à l’Université avec la belle Carmen Ibanez.

Là encore, il est intéressant de noter que ces deux personnages ont pris suffisamment d’importance au sein de leurs univers d’origine pour disposer de leurs propres fiches sur Wikipédia.

Je pourrais rassembler ici de nombreuses « pathies » (du grec πάθεια, patheia, ce que l’on éprouve). Ils sont liés à ce qu’un auteur a su nous apporter en termes de réactions vis-à-vis d’un personnage clef [j’ignore les autres, sans réel intérêt pour nous].

On notera que ceci pourrait être abordé de deux points de vue différents : celui du perso par rapport à ceux qu’il croise ou avec qui il agit (principe de l’empathie et du relationnel) et celui du lecteur-spectateur (allant de l’affection à l’aversion, et passant par l’indifférence et mille sentiments mitigés).

En commençant par le célébrissime et cultissime (même si ce n’est pas forcément pour tout le monde évidemment) film Blade Runner de Ridley Scott, Rick Deckard fait partie des personnages dont on se sent proche et qui a une certaine bienveillance pour les autres autant qu’il reçoit sympathie de notre part. Idem pour Rachel alors que, tout à l’opposé, nous avons Leon Kowalski.

Dans le Maître du Haut Château de P.K. Dick (je n’ai pas vu la série télé donc je ne puis en parler, même si les photos ci-après en sont tirées), l’antiquaire Robert Childan n’a rien de très passionnant, bien que beaucoup de personnages soient en contact avec lui, il n’est qu’un nœud relation. À l’opposé, Juliana, personnage important, va, elle, attirer la sympathie, idem pour Frank Frink, qui fut marié à Juliana et se trouve être finalement un magouilleur plus qu’autre chose.

Dans Inhumaine Contrebande et le Fil du Rasoir, la Capitaine Lo Soyana, au-delà de sa condition de contrebandière, attire à cause de son humanisme et de son éthique, qui l’amène à sauver et adopter Line ; idem pour Doriane, bien que ce soit une ancienne mercenaire et qu’elle n’hésite pas à tuer. Dans Star Wars, Hans Solo, lui aussi contrebandier, plaît par sa gouaille et son personnage macho, mais sympathique. Dans Pearly Gates, roman pulpé de Nicolas Pagès, Daniel Pearly se fait apprécier par cette même faconde et sa capacité à réagir et se sortir de situations complexes, voire folles, alors qu’il est un horrible macho dont on désire parfois botter l’arrière-train. Kei Arcadia se révèle, elle, moins évidente à cerner. On lui accorde sa sympathie et son soutien dans les premiers épisodes de ses aventures, mais elle se montre de plus en plus agaçante, égoïste et blessante, ce qui fait que l’on peut finir par la détester et avoir envie de la baffer ; bien qu’on sache qu’elle a une maladie qui la conduit à la folie, il est difficile de l’excuser. Elle se rattrape un peu à la fin et retrouve enfin son humanité dans l’épilogue après qu’elle ait compris comment elle avait été manipulée.

Dans l’Assassin royal que je citai précédemment, il y a deux personnages qui sont tout à l’opposé l’un de l’autre dans leurs relations avec le héros, Fitz Chevalerie. Le premier est le Fou du roi Subtil qui devient l’ami et l’amoureux de Fitz ; le second est Royal, oncle de Fitz, qui se révèle très vite odieux, cruel et mondain. On apprécie le premier, même si on reste intrigué longtemps quant à ce qu’il est réellement ; on déteste immédiatement le second.

Il est particulièrement amusant et instructif, quand on referme un livre que l’on a savouré, de s’interroger sur les rapports que l’on entretient avec certains personnages et d’en rechercher l’origine : qu’est-ce qui a provoqué l’attirance ou la répulsion et, donc, à quel moment cela est-il survenu ? Ensuite de se reposer la question s’il y a changement de vision, dans le cas du « gentil » qui devient « méchant », traître (ce dernier truc étant tellement éculé qu’il m’horripile souvent) ou que sais-je, aussi bien que dans le cas inverse, quand le « gentil » qui se rend détestable (un peu comme Kei qui devient plutôt pénible, plus que méchante). Bien évidemment, ce concept de « gentil » et « méchant » n’existe pas vraiment dès lors que l’auteur a vraiment construit ses persos, tant est grande la complexité humaine, mais je l’utilise par simplification.

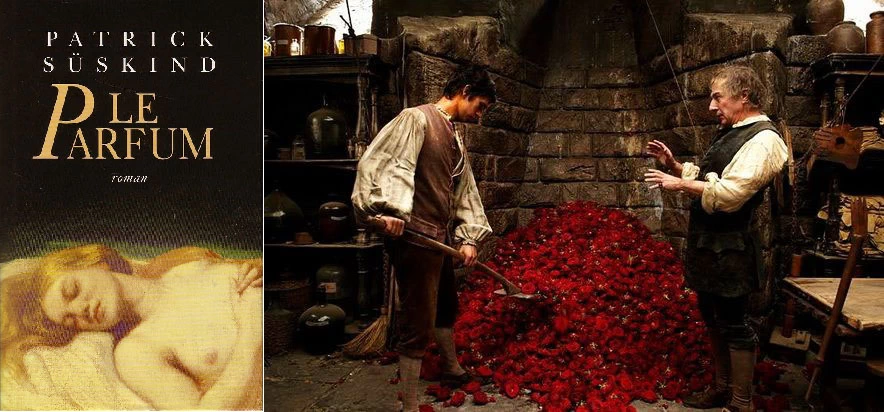

Pour ma part, en refermant le livre Le parfum de Patrick Süskind, j’ai dû reprendre quelques passages pour essayer de comprendre quand mes impressions envers Jean Baptiste Grenouille ont pu évoluer et se transformer plusieurs fois. Né dans la fange et « sans odeur corporelle », ce dernier se révèle être un « nez » extrême et va devenir, au fil de l’histoire, un meurtrier à la recherche du parfum suprême autant qu’à celle de sa propre odeur. Le film de Tom Tyker (2006), avec Ben Whishaw et Dustin Hoffman, est d’ailleurs une excellente adaptation de cette complexité et morbidité.

Ayant revu récemment, le film Strange Days de Kathryn Bigelow (1995), j’ai retrouvé le fait que le personnage de Max Peltier apparaissait dès le début désagréable et n’attirant pas vraiment la sympathie, ce que confirme la fin, face à un Lenny Nero qui refuse la violence et la fuit au maximum.

6 – Quelques cas particuliers

Le premier qui me paraît intéressant est le « non-personnage ». Le meilleur exemple est l’Humain de Chanur (que j'ai cité précedemment) qui reste un mystère tout au long de l’histoire sous le nom de Tully. Il n’apparaît que rarement, n’a guère de vocabulaire [il a besoin d’un traducteur automatique bricolé pour cela] ; il n’a pas de rôle en soi, mais sa présence et son existence sont les déclencheurs de tous les événements qui surviennent, nés d’une part de la peur engendrée par la découverte d’une huitième race jusqu’alors inconnue [les Humains] et d’autre part par l’envie de Pyanfar Chanur de damer le pion aux Kifs. Il faut attendre les derniers romans du cycle pour qu’il s’étoffe un peu et que d’autres Humains apparaissent.

Le second est celui des robots, androïdes et IA dont l’allure et le comportement sont souvent calqués sur le nôtre. Ceci est, à la base, logique puisqu’ils sont créés par nous, mais l’intérêt qu’ils présentent réside parfois dans leur recherche d’une certaine « humanité » (rire, sentiments, etc.) ou dans le fait qu’ils se définissent comme à part, voire protecteurs ou destructeurs de leurs concepteurs {mes propres androïdes comme ceux d'Asimov n'étant pas destructeurs à la base). Dans le cas des premiers, je mettrai Gerulf (la Reine du Diable Rouge, Un cerveau d’yttrium), Data de STNG (tous deux ayant un lien évidemment), Colorado (du diptyque des Vers), Andrew de L’homme bicentenaire (tiré de The Positronic Man, elle-même issue de The Bicentennial Man), David de A.I. Intelligence artificielle, etc.

Le troisième est celui des inhabituels, c’est-à-dire de ceux qui sont différents soient physiquement de ce que l’on voit plus fréquemment [par exemple avec les freaks], soit psychologiquement. Pour les premiers, j’ai cité Sinok Fratelli dans les Goonies, auquel il faut ajouter Joseph Merrick d’Elephant Man de David Lynch, Paul Williams et Winslow Leach dans Phantom of the Paradise de Brian de Palma (lui-même adapté de Le fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux), etc.

Pour les seconds, je citerai Les plus qu’humains de Théodore Sturgeon, avec Tousseul, Bonnie et Beanie, Janie et Bébé [la nouvelle Aubeline dans la fosse aux monstres de Pierre Stolze, dans le recueil FreakShow paru chez Armada, en est une sorte d’hommage]. Ainsi que La nuit des Enfants-Rois de Bernard Lenteric avec ces 7 adolescents-génies qui ne sont qu’un seul esprit face à Jimbo Farrar. Je peux rajouter quelques films qui ont permis de faire connaître au public et, peut-être de mieux réagir vis-à-vis de certaines maladies, avec le Huitième jour de Jaco Van Dormael avec Georges ou Code Mercury d’Harold Becker avec Simon Lynch. Dans Rain Man de Barry Levinson, Raymond Babbit, interprêté par Dustin Hoffman, est atteint du syndrome du savant.

La nuit des enfants-rois, fanart de Leroy Vanilla

Un cas à part est celui de La main gauche de la nuit d’Ursula K. Le Guin. Les Humains de Nivôse ont évolué de façon particulière et ne sont sexués que par périodes et de manière aléatoire. Dans cette œuvre magistrale, c’est Genly Aï, le Terrien, qui devient un « monstre » par son « blocage hormonal » en tant que mâle.

Le dernier que je citerai est celui des aliens anthropomorphes qui, non seulement, ont une allure proche de celles des humains ou de certains mammifères terrestres (une tête, deux bras, deux jambes : cas de Chanur qui est une Hani, ceux-ci ayant une apparence léonine), mais aussi des facondes et attitudes humaines. Je pense notamment aux nombreuses races extraterrestres de Babylon 5 : les Centauris, dont le célèbre Londo Mollari, les Narns et son ambassadeur Gkar, les Minbaris avec Deleen, etc. J’y ajoute quelques autres du docteur Who (série qui compte beaucoup de peuples non humanoïdes) tels que les Gelths, les Hoix, les Juddoons, les Kahlers dont le cyborg Pistolero, etc.

En final, même si je n’ai esquissé ici que quelques traits et cité quelques personnages tirés de films, livres, BD, séries, vous avez, très certainement et de votre côté, votre propre galerie et, si ce n’est le cas, c’est l’occasion de la brosser ou de la compléter en y apportant un autre regard peut-être.

7 – Personnages gapdiens.

En annexe, des pages consacrées à ceux de mes textes vont, peu à peu, voir le jour ; Jean-Mathias Xavier, l’illustrateur entre autres d’Inhumaine Contrebande et du Fil du Rasoir, en a dessiné quelques portraits. Tous ont pour particularités d’être identifiés, décrits physiquement, d’avoir une personnalité et un caractère parfaitement définis, et disposant d’une histoire et d’un vécu connus ; pour ces dernières, j’ai été jusqu’à préciser leur date et lieu de naissance, leurs métiers, leurs manières de s’exprimer, etc.